| 第1話 「いかないでおかあさん」 | ||

| 名台詞 | 「マルコ、誰にも長い人生のうちには辛くて悲しいときが必ずあるものなのよ。そして誰もが、その辛くて悲しい出来事を自分の足で乗り越えて、一人前の立派な大人に育って行くものなの。ねぇ、勇気を出してちょうだい、マルコ…さよなら…マルコ。」 (アンナ) |

名台詞度 ★★★★★ |

| マルコにとっては唐突に母の旅立ちの時はやってくる。マルコの母、アンナは愛する息子に自分が仕事で遠い国へ行かねばならないことを、前日の夕方まで打ち明けられずにいた。そしてその事実を知ったマルコは「母がいなくなる」という事態に対する心構えが出来ているはずもなく、「自分は騙された」とふさぎ込んでしまう。 そのまま迎えた出港の時、ふさぎ込んで何も返事をしようとしないマルコに母が言い聞かせるように語った言葉がこの台詞だ。この台詞には各所で母が詰まって無言の時間があり、それが息子と別れたくない母親の気持ちを上手く表している。 まだ幼いマルコにとって母は必要不可欠な存在であり、何の気持ちの準備もないまま「母がいなくなる」という状況と対峙せねばならない。それに対して母は「誰もが辛くて悲しい時を乗り越えねばならない」と強く訴える台詞は、この「母をたずねて三千里」の中でも指折りの名台詞と言っていいだろう。この後マルコには「母が不在」と言うだけでなく、様々な悲しみや苦しみが襲いかかってくる。その都度この台詞を思い出した人は少なくないだろう。 また、この台詞は人生上の教訓を語っているだけでなく、この物語の方向性をも指し示していると言えるだろう。これから先のマルコの物語の過酷であることをそれとなく示唆し、それに対してマルコが「自分の足で乗り越えて行く」物語を展開されることを視聴者に予測させるに十分な台詞だ。そういう意味でも深く印象に残った。 しかし第一話でいきなり★×5の強印象の名台詞が出てくるとは、さすが「名作劇場」と思った。 |

||

| 名場面 | 母の旅立ち | 名場面度 ★★★★★ |

| 上記の名台詞シーン、最後に母が「さよなら」と言ってマルコを抱きしめても、まだマルコはふさぎ込んだままだ。その背を通り過ぎるように父が、兄が船の見送りに去る。やがて鳴り響く汽笛、動き出す船。マルコは涙を流したかと思うと「かあさん!」と叫びながら走り出す。人混みをかき分けて最前列に出ると、船は既に岸壁から離れていてその船の甲板で母が手を振るのが見えた。「おかーさんっ!」マルコの叫びでアンナがマルコの姿に気付く、マルコは岸壁の段差で転んだりしつつ船を追いかける。見ていられない母が「もうやめて」と思わず口に出すのも構わず、マルコは「行っちゃやだーっ!」と叫びながら船を追う。やがてマルコは岸壁の突端にたどり着き、母が「母さんに手紙を…」と言い残すと船は大きく旋回して母の姿が視界から消える。「おかーさーんっ!」マルコの絶叫、去って行く船、そしてようやくマルコに追い付く父と兄。小さくなる船を無言で見送る3人の姿に、たまらず涙を流した人も多いだろう。 もう細かく解説する必要も無いほどの、「母をたずねて三千里」だけでなく「世界名作劇場」シリーズ指折りの名場面である。この物語の発端となるマルコと母の別れを、ここではあらゆる要素を総動員して盛り上げた。マルコの悲壮感が痛いほど伝わってくるし、また母の「本当は行きたくない」という気持ちも嫌と言うほど伝わってくるシーンだ。こちらも文句なしで第一話早々に★×5の評価をつけよう。 またこのシーンは二人の別れだけでなく、港や海という描写がとても細かく描かれているのに驚きだ。正直言って最近のCGで描かれたアニメよりも何倍も「海」という世界観が伝わってくる、特にマルコと父と兄の3人が岸壁の先端に立つシーンでは、画面を見ているだけで潮風の匂いが漂ってくるような錯覚まで覚える。そういう意味でも日本のアニメ史上における屈指の名場面だと私は思う。     |

||

| 感想 | この「母をたずねて三千里」は第一話からいきなりガチで物語が進む、同じ「世界名作劇場」シリーズでも第一話は「つかみはOK」的な話が多く、本題に入らずにキャラクターの印象付けを優先させる例が多いのだ。だが「母をたずねて三千里」では第一話の冒頭で既に本題に入っている、冒頭シーンでマルコが早起きさせられるのは別れが迫った「母との思いで作り」のためであるからだ。前半から既に「マルコと母の別れ」へと流れる本題として物語は流れており、そしてこの第一話後半でいきなり物語は「主人公と親との別れ」最初のヤマ場を迎えてしまう。第一話から「世界名作劇場」シリーズの華といえる要素を全開で放出し、見る者を一気に物語に引き込むのだ。 特に名台詞欄と名場面欄に今回取り上げた二つのシーンは、「母をたずねて三千里」を一度でも全話通してご覧になった方なら絶対に覚えているシーンのはずだ。この物語で何よりも優先されるのは主人公マルコと母を引き裂くことであり、この別れまで1話くらい置くのかと思ったら次回に持ち越したりせず、唐突にやってくるという容赦のなさが記憶に残るものだ。「母をたずねて三千里」=「容赦がない物語」という構図は、多くの人は第一話で感じたはずだ。 いきなり屈指の名台詞を聞かされ、名場面を見せられたところで物語が進み始める。まずは母と別れたマルコの日常から始まる。しかし今回の視聴で初めて気付いた、第一話で既にフィオリーナが出ていたという事実に。 |

|

| 研究 | ・「クレヨンしんちゃん(劇場版)オタケベ!カスカベ野生王国」 前述したように、この第一話の名場面欄シーンであるマルコの母との別れシーンであるが、これは日本のアニメの中でも屈指の名シーンだ。このシーンは多くの「アニメ特集」系のテレビ番組でも度々流されたことで「母をたずねて三千里」を見たことがない人の間でも有名だろう。 このシーンであるが、本放送から33年の時を経て完全再現してしまったアニメがある。それが今回の研究欄のタイトルとなった劇場版「クレヨンしんちゃん」2009年作品、「オタケベ!カスカベ野生王国」(以後「カスカベ野生王国」と記す)である。ここでは当サイトらしくオリジナルの「母をたずねて三千里」と「カスカベ野生王国」のパロディシーンをじっくり比較してみたい。 「カスカベ野生王国」では映画の幕が開き、配給会社のクレジットシーンが流れるといきなり「クレヨンしんちゃん」とは無縁のはずの海のシーンとなる。青空を背景に飛び交うカモメが映し出されたかと思うと、突然岸壁につけられている船が出てくる。この船の形や配色が「母をたずねて三千里」で出てくる船(「ミケランジェロ」号)と同じだと気付いた人は「通」だ。 そして名場面欄にシーンにおけるマルコと母のように、しんのすけとみさえが向かい合って立っている。ここでのみさえの台詞は「元気を出してしんのすけ、どんなに辛くてもその悲しみを乗り越えて」というもので続いてしんのすけを抱きしめてから立ち去る、名台詞欄に挙げたアンナの台詞を簡略化しつつほぼ踏襲していると言っていいし、みさえの動きもアンナの動きまんまだ。そしてしんのすけは船の汽笛の音までふさぎ込んでおり、汽笛の音で気が付いて母を追い始めるというのも同じだ。そしてマルコと同じようにしんのすけは母の名を呼びながら走り出すのだが、これに気付いたみさえが泣きながらしんのすけに手を振ったところでぶりぶりざえもんが登場し、「カスカベ野生王国」はいつもの「クレヨンしんちゃん」に戻るという流れだ。 実はこのシーンをよく見てみると、しんのすけは次話で初登場のマルコが母を追って旅している時の服装をしており(「母をたずねて三千里」の該当シーンではマルコは深緑色の上着を着ている)、みさえはまさにこのシーンのアンナと全く同じ服装をしているのだ。しんのすけにこのシーンのマルコと同じ服装ではなく、敢えて母を追っての旅行中のマルコの格好をさせたのは、当時の視聴者にとって一番印象に残っているマルコの服装をさせることで何のシーンのパロディか分かり易くするためだったのだろう。恐らくこのシーンでのマルコの服装を「深緑色の上着」だったと思い出せる人はいないのではないかと思う、マルコといえば旅行中のあの服装なのだ。 参考までに別窓でこんな比較が出るようにしてみた、特に「世界名作劇場」のファンの人には笑って欲しいシーンだ。 |

|

| 第2話 「ジェノバの少年マルコ」 | ||

| 名台詞 | 「僕のあの頃に比べたら、マルコはよくやってるよ。甘えもしないでさ。」 (トニオ) |

名台詞度 ★★ |

| 船会社に勤めるジーナから手伝いをさせてくれるという話が舞い込み、「働く」と決意を決めたマルコ。そのマルコを見た兄トニオが父親に向かって呟く台詞がこれだ。 弟や妹がいる人なら誰でも一度はその弟や妹に「負けた」と思うことがあるだろう、自分がその歳だった頃に考えもしなかった事を言い出したり、それを実行したりした瞬間だ。そしてこの台詞はトニオが弟マルコを見て、「負けた」と思う瞬間だったのだろう。この「負けた」というのは弟や妹が自分より立派に見えた瞬間、自分よりしっかりと物事を見据えた行動をしているときに感じるものだ。私にも経験があり、その中で最大のものは妹が子供を二人も育てているという現在進行形の事実だ。 その「弟の方がしっかりしている」という兄が見た現実を、このたった一言の台詞に見事に込められたと思う。そう感じたときは長い言葉が出るものではなく、たった一言でその状況を語れてしまうものなのだ。またマルコが「母が不在」という事実をバネにして成長しているという事実を、彼なりに感じた瞬間でもあるだろう。 こうした兄弟間のリアルな感情表現が、上手く再現されるのも「世界名作劇場」シリーズの特徴である。 |

||

| 名場面 | ロッシ家の昼食 | 名場面度 ★ |

| 今回はこれと言って印象的なシーンが無かったが、ひとつだけ紹介したいのはマルコとピエトロが昼食を取るシーンだ。 マルコがスパゲティを茹で、これを食べようとしたところで突然隣家から怒号が響く。「となりのおばさん」ことカタリナとその夫ルキーノの大喧嘩で、ルキーノはいつも仕事が長続きせずに酒に溺れているという設定だ。 そのルキーノが酒に酔った勢いで、ピエトロが妻をアルゼンチンにまで出稼ぎに出している事を非難する。カタリナは仕事で出来た借金と飲んだくれでできた借金は違うとルキーノに説教するが、この時のピエトロの対応が「大人」だなぁと思った。相手が「酔っている」と冷静に判断し、カタリナに「今言ってもしょうがない」と冷静に語る。そしてルキーノを抱え上げて部屋まで連れて行くのだ。マルコは何も言えずにこれを見ているだけ。 ここではマルコの父ピエトロを「大人」として印象付け、後にマルコが母が心配で暴走し掛かるシーンで対比される役割があるんだろうな、と思った。 |

||

| 感想 | うわぁ、「母をたずねて三千里」にもこんなまったりした回があったんだと感心してしまった。第1話はよく覚えているけど、この第2話は全くと言って良いほど記憶に無かった。前話であれだけ盛り上がったから拍子抜けしていたのもあったかも知れない、とにかくここでは母と別れた後のマルコの日常を描き、彼が母の帰りを信じて健気に生きているという状況を視聴者に印象付ける。 同時にこの話はマルコの近所の人の紹介話でもあるだろう。カタリナだけでなくジーナやベルラやヤコボと言った、いわゆる「ジェノバ編」を彩るキャラの多くが一人一人画面に登場する。ちなみにカタリナは磯野フネ、ヤコボはマシュウとお馴染みの声が続くのも特徴だ。 |

|

| 研究 | ・ジェノバ 「母をたずねて三千里」の序盤は、マルコが生まれ育った街であるイタリアのジェノバが舞台となる。今回の考察では、この展開を勝手に「ジェノバ編」と称することにしよう。 ジェノバはリグーリア州ジェノバ県の中心都市で、人口は約60万人。地名の由来はケルト語の「入り江」という意味で、リグリア海の一番奥まったところに位置する入り江の奥に位置する街である。この入り江が天然の良港としての機能を持ち、古くから港町として栄えてきた街だ。 紀元前から人が住んでおり、ローマ時代には港町として発展し12世紀にはジェノバ共和国として大いに繁栄した。天然の良港という環境によって経済発展し、その影響力はヨーロッパ全域に及んでいたという。しかし18世紀にナポレオンの侵略を受けて以降は独立を失い、イタリア半島統一とともにイタリアの有力な都市の一つとなった。 「母をたずねて三千里」の時代設定は19世紀末、1882年とされているため、この中世に大繁栄した都市が衰退して行く様子が描かれているという。日本でジェノバと言えばこの「母をたずねて三千里」を思い出す人が最も多いと思われるが、ここは一部の日本の鉄ヲタにとってもある出来事で印象に残った街である。それは1992年にジェノバで開かれた万国博覧会「国際船と海の博覧会」で、この博覧会で日本政府パビリオンとして出展されたのが、現在はお台場の「船の科学館」で保存されている青函連絡船「羊蹄丸」であった。「羊蹄丸」は博覧会のために鉄道連絡船からパビリオン船に改造され、台船に乗せられてジェノバまで一往復したのである。 ジェノバがどんな場所なのかは、この地図をご覧頂きたい。拡大するとこの街の良港ぶりがよくわかるだろう。 |

|

| 第3話「日曜日の港町」 | ||

| 名台詞 | 「トニオ、近頃父さんはマルコを医者にしたいと考えるようになったんだ。夢かも知らんが一人でいい、心の広い優れた医者が欲しい。」 (ピエトロ) |

名台詞度 ★★★ |

| マルコが仕事中と言うことで、父と兄はこの日のレジャーである「海」に先にやってきて釣りをしていた。マルコが「母に会いたい」という一心で働き出したとトニオが言うが、ピエトロはどうもそれが気に入らないようだ。「働きながらでも勉強は出来る」とトニオが言うと、ピエトロは静かにこの台詞を返す。 ピエトロの仕事はこの当時なら誰もがやらなかったであろう「貧しい人のための格安な医者」である。だがこの父はこの仕事を本格的に始めてから「儲からないから誰もやろうとしない」という事実に気付いたのだろう、そのために彼が最も不安を抱いているのは「後継者」という問題のはずだ。この仕事を自分一代で終わらせたら、また貧しい人の病気が誰にも診てもらえないという時代に戻ってしまう。そこで彼が仕事上の構想を練り直し、マルコを後継者として育てるという道を描き出したのだろう。 だからピエトロに言わせれば、マルコには医者になるための勉強をするべきであり、「母の不在」という目先のことにとらわれている場合ではないのだ。母とは定期的に連絡が取れているのだし、トニオももうすぐ鉄道員としてそれなりの給料をもらえるようになるはずだし、母を呼び戻す日はそう遠くないと、この時点での彼は考えていたはずだ。だからこそマルコまだ働く必要は無い、そう判断しているのだ。 だがピエトロが見落としているのは、ここでマルコが勉強を最優先させれば彼が望む「心の広い」という部分が実現するかどうかは怪しい点だ。もし今のマルコがそのまま医師になれば、やはり利益を追求して貧乏人を後回しにするのは目に見えている。マルコは家の窮状に振り回されて「働く」という選択をせざるを得なかったとも言えるわけで、このままでは守銭奴になってしまうのは明白だろう。マルコを精神的にどう育てるか、そのビジョンが見えてこない台詞でもあり、うまく出来ているなーの今回は感じた。 |

||

| 名場面 | 海岸にて | 名場面度 ★★★ |

| ジーナから頼まれた郵便配達の仕事を終え、事務所でジーナから父と兄は先に海岸に向かった旨を聞かされたマルコは真っ直ぐ海岸へ走る。最初にその海岸が見えたときは飛び上がって喜んだマルコであったが、坂道を駆け下りて砂浜まで降りると急に黙り込んで涙を目に浮かべる。そして彼の脳裏にこの海岸での母との思い出がよみがえるのだ。 前話以降、マルコは1話での盛大な別れが信じられないように明るく元気に走り回っていた。まるで母との別れを乗り越えてもう寂しくなんかない、そう取れるような元気さである。だがここで彼の内面にある寂しさや悲しさが初めて表に出てくるのである、母のいない寂しさ、母との思い出に触れる辛さ、この彼が心の奥底に押し込んだ思いが瞬時にこみ上げてきた心境の変化をうまく描いたと思う。 このシーンは前話の明るいノリから一転し、「いつかマルコが母を追って旅に出る」という先の展開に説得力を持たせるのに十分だろう。これに今話ラストのマルコが母を思う台詞を付け加えれば、序盤でのマルコの心境…明るく振る舞ってはいるものの、実は母がいない寂しさや辛さを乗り越えてはいなくて心配でしょうがないのを必死に隠しているというものに、説得力がつくのだ。   |

||

| 感想 | 第2話は明るくまったりしていて、本来なら第1話でやりそうな「つかみはOK!」的な展開に持って行くと同時に、マルコのご近所を印象付ける話となった。それに対して今話はマルコが働く喜びに目覚める展開を取りながら、第1話の「分かれ」以来のマルコの本心を視聴者に突き付けてくる。第1話は設定を後回しにしてあくまでも「母との別れ」という本題のみを進行させ、前話から今話で本来なら第1話の仕事である「初期設定の確立」をさせたと言うべきであろう。 意外なところだがピエトロの初期設定が固まるのは今話である。ここまでピエトロはあまり台詞が無く、あっても自分の考えを述べるシーンが無かった。ここで彼が初めて自分の気持ちを口にしたことで、彼が考える「マルコがどうあるべきか」が語られる。これはのちに母を追う追わないでマルコとピエトロの綱引きが始まる段において重要な役割を示す設定だ。 しかしラストの貨車の入れ替えシーン、よく覚えていたよ。休みが終わって仕事場に戻るトニオが突放された貨車に掴まって去って行くシーンも良く覚えている。てーかこの貨車の「突放」というものを、私は「母をたずねて三千里」から教わった。「突放」というのは貨車の入れ替え時に使われるもので、この劇中で見られたように機関車に押された貨車を走行状態のまま切り離し、切り離し操作の直後に機関車はブレーキを掛けて停止させることで貨車だけを惰性で走らせることである。現実の貨物列車でもよくやっていることで、代表例はこれやこれを見て頂きたい。 |

|

| 研究 | ・ |

|

| 第4話「お父さんなんか大きらい」 | ||

| 名台詞 | 「そんなことを真に受けるなんて、お前もまだまるで子供だな。」 (ピエトロ) |

名台詞度 ★★★ |

| う〜ん、シャア風に言えば「坊やだからさ」(by「機動戦士ガンダム」)ってところかな。 マルコの「もっと働きたい」という気持ちは、一度ジーとの仕事が上手く行ったこともあって日に日に大きくなっていった。そこで通りすがりの建具屋が「手伝いが欲しい」と冗談で言ったのを真に受けて、「働かせて欲しい」と父に懇願するマルコだったが、それに対し父ピエトロはこの言葉をあっさりと返すだけだった。 今話のテーマは「世の中そんなに甘くない」というところだろう、マルコの「働きたい」という気持ちは痛いほど解るのだが、社会がそう簡単にマルコのような子供を働き手として受け入れないのもこれまた誰もが理解するところだ。ピエトロはこの現実を父としてマルコにキチンと突き付ける「普通の父親」であることはこれで解っただろう。 だがピエトロは言葉を選び間違ったというのも事実だ、マルコの性格を考えればこのような他人行儀の受け答えで簡単に引き下がるわけがないのだ。現にマルコはこの台詞に対して「子供扱いはやめてよ!」と返すが、これがまたマルコがガキでしかないという現実を視聴者に植え付けることになるから面白い。相手がマルコのような性格ならば、この父は一度マルコの気持ちを受け入れるべきだっただろう。どうせマルコがその建具屋に行けば断られるのは明白なのだが、親身になって受け答えしてそこでの仕事を認め、本人に「現実の厳しさ」を体感して貰った上で自分が「その後」の受け皿になるべきだったのだ。結果マルコは父ピエトロと建具屋の親父を恨んだだけで、自分が子供でしかないと思い知ることも現実の厳しさも学べていない。「大人は皆嘘つき」という穿った考えしかできなくなってしまったのだ。 この台詞は父ピエトロの「失言」として、印象に残ったのだ。 |

||

| 名場面 | ペッピーノ一座登場 | 名場面度 ★★ |

| 今話のもう一つのテーマというか役割は、本作前半を彩るペッピーノ一座とマルコを引き合わせることにあっただろう。既にフィオリーナは1話で登場済みだが、あくまでもそれは「通りすがり」の一人でしかなかったため、事実上このシーンが全員初登場と考えて良いだろう。 建具屋に雇って貰おうと家を飛び出したマルコの後ろから、軽やかなアコーディオンの音が聞こえる。そして「ジャイアンリサイタル」レベルの歌声が聞こえてきたかと思えば、看板娘の歩く姿と太鼓を叩く操り人形の姿が印象的に現れる。そしてアコーディオンを奏でながら歌う色黒の男と、看板娘が並んで歩く横からのシーンに切り替わる。座長である男が何処まで本当か解らない口上で自らが「ペッピーノ一座」であることを名乗り、看板娘がコンチエッタであると紹介する。その口上の途中でマルコからはぐれたアメデオが姿を現し、一座の後ろを歩く二人の女の子…一人は1話で通りすがりに出てきた娘だと誰もが気付くだろう…と合流すると小さな女の子が泣き出す。少女が女の子に「…ジュリエッタ」と声を掛け、座長が少女に「フィオリーナ!」と声を掛け、うまく全員の名前が紹介される。 この初登場は上手く出来ていると思う、まずはこの一座が繰り広げる人形劇がとても楽しそうに見える。それはこの時代のこのような「旅回り一座」が、いかに楽しい存在で面白い者だったのかということを我々に伝えてくるだろう。この楽しさは今やテレビが一人一台という時代の若いのには理解できないと思う。我々の世代だって一家に一台のテレビだったからこそ、このような娯楽の「楽しみ」が伝わってきたわけだ。この「楽しさ」が伝わってきたことで、この一座の初登場がとても印象的に描かれた。 そしてアメデオがこの一座に何のためらいもなく合流したことで、この一座が単なる旅一座というキャラクターではなくマルコと深く関わることになるであろう事をうまく示唆していると思う。 このシーンをもって「ジェノバ編」の登場人物は、一通り揃ったと見て良いだろう。   |

||

| 感想 | 鉄郎キターーーーーーーーーーーー!!!!!!! 波平キターーーーーーーーーーーー!! ドロンジョ様キターーーーーーーーーーーー!!!!!!! 前半でマルコにヤキを入れた上級生に、トム・ソーヤーとその弟がいたのは気のせいじゃないよな。数年後に「世界名作劇場」で兄弟を演じる事になる二人が、まさかここでこんなかたちで競演していたとは。 名台詞欄にも書いた通り、今回はマルコと視聴者に「現実の厳しさ」を強く訴える。前話までのマルコはジーナに仕事を頼まれ、それをこなすといった展開だったのでそのような面は描かれなかった。だが今回は違う、マルコがジーナという「知人」以外の人を頼ったところから展開が変わり出す。それを受けて名台詞欄シーンとなり、マルコが子供でしかないという現実を突き付けられ、さらに「マルコを雇う」と言った建具屋の親父の言葉が冗談だったということでとどめを刺されるかたちだ。この流れには「母をたずねて三千里」特有の「容赦のなさ」が現れており、早速物語が殺伐としてきていい雰囲気になってきたと私は思う。「容赦がない」といえば、第1話の母との別れもそんなシーンの一つだ。 それと同じ流れで話がペッピーノに繋がるから画面から目を外せない。だがここでのマルコはペッピーノ側に言わせれば「僅かな金で人形劇を見た客」でしかないので、一家揃って態度は冷たい。特に今話でのフィオリーナを見ていると「お前、友だちいないだろ?」とツッコミたくなってしまう(その通りなんだが)。彼らがマルコに打ち解けるまでまだ数エピソードが必要なのだ。 しかし波平さんの歌声、最高だなぁ。それとドロンジョ様の劇中芝居も、古い演劇の抑揚がうまく演じられていていい味を出してる。最近の若い人がこんな芝居をしているの、見たことがない。私だってわざと音痴に歌うのは無理だからなー。 |

|

| 研究 | ・ |

|

| 第5話「なかよしエミリオ」 | ||

| 名台詞 | 「いいんだよそんなこと、つまらないことは気にしないんだ。僕はもう。」 (マルコ) |

名台詞度 ★★★ |

| 名場面欄シーンの和解を受け、朝食を食べながらピエトロが「ちょっとお前を子供扱いしすぎた」とマルコに打ち明ける。それに対してマルコは元気一杯に、この台詞で答える。 この一連の和解シーンの前後を見ると、この台詞はマルコの本音ではないことは誰でも簡単に理解できるだろう。マルコの本音は「子供扱い」されることに嫌悪を感じ、自分の一人前にがんばれるというものである。だから「子供扱いしすぎた」と言われたことに対して「そんなこと」程度の問題ではないし、「つまらないこと」なんかのはずはない。 だがマルコの本音がピエトロの前で心の奥底に沈んだ理由は、なんてったって瓶屋のオヤジに認められて働かせてもらえることになったからだ。そこでも当然のように子供扱いされるが、マルコはやはりそれを嫌悪して必死になって「働ける」ことをアピールした。それが上手く行った喜び、そしてそれがバレればまた父を説得するのが大変だという焦り、これらがその場でのマルコの本音を押し鎮めた上で、本音とは逆の内容の台詞を冷静に語らせることになったのだ。 こんな主人公の心境を細かく描く点が、やっぱ「世界名作劇場」だなーと思う点だったりする。どーでもいーけどうちのパソコンでマルコの名を入れようと字を打ち込んで変換すると、まず「まる子」と変換されるのはなんとかしてくれ。確かに設定年齢も同じで同じ製作会社で作られているけどさ…。 |

||

| 名場面 | 父との和解 | 名場面度 ★★★ |

| 父に内緒で瓶洗いという仕事を見つけてご機嫌のマルコは、昼食にいつもより上等のぶどう酒を父に差し出す。そして「父さんだって美味しいもの飲まなくっちゃ、一番大変なんだもの」と言うと、父の直感は鋭く「さては、なにか良いことでもあったかな?」とマルコに返す。マルコは「うん?別に。僕朝からツンツンしててごめんね。父さんと仲良くしなかったなんてバカだったよ、僕」と答える、父もこれに合わせ「それは父さんが言わなければならない言葉だ」と言うと「僕らが仲良くしなければ母さんだって心配するもの」とマルコは元気一杯に答える。それに対して父は「今度は父さんがお前を驚かせてみたいんだが…ちょっとそこの壁を見てごらん」とマルコにいたずらっぽく言うと、マルコはいつの間にかに壁に貼られていた世界地図に気が付く。マルコが無言で驚くいたあと、地図に駆け寄り…もちろん最初に見たのはアルゼンチンだ。「三千里も海を隔てて、私らは母さんを想い、母さんは私らを想って暮らしているんだ」と父が言うと、マルコは感極まって父に抱き付いて「ありがとう」を繰り返す。そして二人は昼食の食卓を囲い、一家4人が一緒に暮らせる日を願って乾杯をする。 このシーンでは、最初は「仕事を見つけて機嫌の良い」マルコの気まぐれから始まったのかも知れない。だがよく考えればマルコの怒りの矛先は父の「子供扱いされた」事であり、仕事を見つけたことでその怒りが消えたのは確かだろう。そのマルコが父と喧嘩している場合ではないと気付き、少しは父のためになろうと考えたのは想像に難くない。 父も父で息子と喧嘩になったのは気持ちよくないはずだ、彼は彼なりに今の息子に何が必要かを考え、それに沿った上での心を込めたプレゼントを考えたのだ。それは仲直りに必要な「息子と父の同じ思い」を息子に見せられるものであり、何よりも海の向こうにいる妻を自分も大事に想っているんだと証明する証としての世界地図だ。 そしてこの二人の思いは見事に合致し、二人がアンナを想っているという要素でもってうまく仲直りを描いたと思う。そんな意味でも今話でもっとも印象的なシーンだった。    |

||

| 感想 | アメデオはブラジル産…アメデオはブラジル産…アメデオはブラジル産…うむ、覚えた。 サブタイトルを見ていると前話から話題のエミリオ君の話になるのかと思ったが、後半になると彼の存在そのものが忘れ去られたかのように話が展開して行く。そのエミリオの声はどっかで聞いた声だなと思ったら、野原しんのすけのばーさんじゃないか。前回考察の「魔法の天使クリィミーマミ」でも出ていたから、耳に残っていたというところだろう。 今話のテーマとしては前話の「現実」を引きずりつつも、労働の喜びとそれにおけるマルコの苦労に変わってきている。だが「苦労」の部分は彼にしっかりとした「目標」があるので、それが楽しみに感じる段階でもあるだろう。むしろ彼にとっての苦労は、今後の展開で母と音信不通になる方が大きいはずだ。そして名場面欄シーンでマルコの労働と父の微妙な関係をしっかり描き、名台詞欄の台詞がその象徴的なものとなったのは見ていて面白い。というか飽きない展開だった。 でも子供の頃はそれが理解できなかったんだろうなぁ、今話は子供の頃に見た記憶がない。子供の頃の記憶では気付けばマルコは瓶洗いの仕事をしていたから。 前半にフィオリーナがちょっとだけ出てくるが、あれは意味不明なので出さない方が良かったんじゃないかと思うのは私だけ? |

|

| 研究 | ・ |

|

| 第6話「マルコの月給日」 | ||

| 名台詞 | 「なにか匂わない? 獣の匂いよ、ほらあれを見て。アルゼンチンはイタリアの何倍も大きくて、果樹園や牧場がそれはドッサリあるんですって。まるでこの世の楽園みたいな国なんだそうよ。それが変なの、その楽園みたいな国で暴動が起こりかけて…あ、あでも何かの間違いよ。こうして船は無事に着いてるんですもの。」 (ジーナ) |

名台詞度 ★★★ |

| ある日の未明、ずっと遅れていたアルゼンチンからの船が到着した。まだ4時にもなっていない深夜にマルコは岸壁へ駆けつける。その岸壁で郵便物の確認作業をしていたジーナはマルコに声を掛けられると、仕事をしながらこう語るのだ。 この台詞はこの物語において、最初に「不安」が明確な形で現れた事を示すものである。冒頭でマルコが母に関する不吉な夢を見たり、ピエトロが煙草に火を付けようとしたらマッチ棒が折れるなど「不吉の予感」は描かれた。だがそれはあくまでも「予感」だけであって明確なものではない、この台詞はその予感が的中しつつあることを最初に示唆したのだ。 ジーナの口からまずアルゼンチンの良いところが語られたかと思うと、急にこれを翻して「暴動」という事件が起こりつつあるということが語られるのだ。もちろんマルコにとってはその母がいる地で「事件」が起きている事は大きな不安材料であり、それを瞬時に悟ったジーナは必死に「何かの間違い」と取り繕うが、もうこの台詞を吐いた瞬間にマルコの心底に「不安」の2文字が焼き付いてしまっている。そんな二人の構図をこの台詞を通じて上手く演出している。 ちなみにジーナを演じているは坪井章子さん、当サイト考察作品では「南の虹のルーシー」でシルビアを演じていた人だ。私の記憶の中では「銀河鉄道999」の鉄郎の母、「パーマン」のミツオさんの母で「母親役」が多い人。だけど本作では「母親」ではなく「人の良いご近所」をうまく演じていると思う。 |

||

| 名場面 | 母の手紙が不着とわかる | 名場面度 ★★★★ |

| 名台詞欄シーンを受け、マルコを追ってやってきたピエトロと一緒も船会社の事務室へ行き、アンナからの手紙を探すがやはり出てこない。マルコは窓口の織りに掴まり悲しい表情をし、ピエトロは厳しい表情に変わる。ジーナはマルコに「うっかり出し忘れたのではないか」「そうであれば元気な証拠」と言い聞かせるが、もうマルコの心には名台詞欄によって「不安」の二文字が焼き付いており、マルコは「でもさっき暴動が起きてるって…」と呟く。その呟きに「暴動」の話を始めて聞いたピエトロは顔を曇らせる。ジーナが「それは噂に過ぎない」と言い張ったところで、事務室に船員が入ってくる。ジーナが船員に暴動の話を教えてくれと懇願すると、船員は「ストライキがあっただけ」「もう解決した」「暴動ではない」と説明する。これでジーナは「ストライキの影響で手紙が乗らなかった」とし、マルコも「一ヶ月待てば良いんだ」と納得する。だが事務所を出るとピエトロが深刻な顔で、急いで出かけることと夜が遅くなる事を告げる。 ここが物語の始まりとしても良いだろう、名台詞欄の台詞で初めて明確な「不安」が形になり、それが一度は晴れるという展開を迎える。だが本作はここで発生した「黒い影」が、もう物語終盤まで晴れることはない。母の手紙が来ないのは今回だけではなく、物語が進むと暴動もストライキも関係ないところに原因があったことも判明するからだ。そして何よりも、この「母からの手紙が来ない」という事実に対し、取り乱しているのがマルコではなく父の方だという事実。そう、アンナからの手紙…つまり同時に来るはずの仕送りが来ないことにはもうどうにもならないところまで父は追い詰められており、今話終盤で明らかになる「家を手放す」という展開へと駒を進め、このシーンで一度は晴れたかに見えた「黒い影」は全く晴れていなかったという今話のオチとなる。そしてこれをきっかけに物語は「母と音信不通」という展開へまっしぐらに向かうことになったのは、後になってわかる話だ。 その「嫌な予感」というのはこのシーンにしろ、名台詞欄シーンにしろうまく表現したと思う。明らかに「マルコの母に何かか起きている」という予感を、視聴者に明確にではなくじわじわと伝わせるように描いたのだろう。そういう意味で序盤の印象深いシーンのうちのひとつだ。    |

||

| 感想 | サブタイトルを見て油断する話とはこう言うのをいうのだろう、「マルコの月給日」なんていうサブタイトルから、誰がこんな不安に満ちた展開を想像するだろう? 私はてっきり前話の流れを受けてマルコの仕事のまったりした話が続くのかと安心しきっていたぞ。あ、でも前回に流れた次回予告ではこの「不安」部分を紹介していたような。いずれにしろ今話では、「マルコが初めて給料を貰う話」はついでに描かれたに過ぎないと言うことは、物語が展開すると痛いほどわかる。 そして本題は「不安」と「黒い影」の発生だ。名場面欄で解説したように、以降物語は母との連絡が不安定になった挙げ句、最終的には音信不通になる。つまり母の消息が途絶えるという展開へ向かうのだが、今話はその前段で不安を煽って「黒い影」を物語に漂わせるという役割が本題なのだ。ここで不安を煽っておかないと、マルコが単身アルゼンチンに乗り込むという展開に説得力がなくなる。 さらにこの最初に発生した「不安」を「黒い影」として物語につきまとわせるべく、これが理由で引っ越しをせざるを得なくなるという展開を取るのだ。つまり母の手紙と一緒に来るはずだった「仕送り」は、ピエトロが事業を進めるのにどうしても必要な金だったという設定にしたのだ。その金が入らなかったことでピエトロは家を失うことになり、「引っ越し」という生活の大転換でもって「不安」を「黒い影」に変えて引きずってゆく事になる。こうしてこの「不安」が一過性でなく永続的なものになり、物語は次のヤマ場へと向かい始めるのだ。 |

|

| 研究 | ・ |

|

| 第7話「屋根の上の小さな海」 | ||

| 名台詞 | 「おかあさん、僕ここにいたいんだ。おかあさんの匂いがいっぱい残っているここにずうっと住んでいたいんだ。…けどやっぱりダメなんだよね。贅沢なんか言ってられないんだ。よし。」 (マルコ) |

名台詞度 ★★★★ |

| 引っ越しの日、朝一番で一家は新居の様子を見に行くが、その家をどうしてもマルコは気に入ることが出来なかった。がっくり肩を落として家へ帰ってきたマルコは、母の写真に向かい合ってみう語りかけるのだ。 ここにこのたびの引っ越しにおけるマルコの「本音」が見てとれる。そう彼が引っ越しをしたくないという本当の理由、それは母との思い出が詰まった家から出て行きたくないという彼の願望だ。その上で彼は「新居が今の家よりも環境が良ければ…」とという期待を持つことで納得をしていたのだが、その期待が打ち砕かれた今、彼には「この家から出て行く」という現実から逃避できる材料を失い、ふさぎ込むしかなかったのだ。 だがマルコはマルコなりに、家の厳しい現実も理解していた。父の仕事が実入りが少ない上にお金がかかり、ただでさえ首が回らないところに母からの手紙が途絶え仕送りというお金も来ない。それ以前に母を出稼ぎに出さねばならないほど困窮していたことも理解していたわけで、家の経済状況がこの家に住み続けることを許さないという「現実」を理解していたのだ。だから彼はこの台詞の中盤に長い無言の時間をおいて「この家の分かれる決意」をし、この台詞の後半の通り「母の匂い」と別れることになっても強く生きねばならないと自覚するのだ。 この後のアメデオに八つ当たりするマルコもなかなか良いシーンだと思う。 |

||

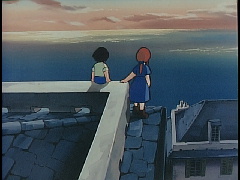

| 名場面 | 屋根の上の大きな海 | 名場面度 ★★★★★ |

| 新居から海が小さくしか見えないことに不満を感じたマルコは、アメデオを連れ屋根から屋ねと伝い、海がよく見える場所を探す。その時、ある家の窓で操り人形が踊っているのを見つけ、そこへ行ってみるとペッピーノ一座の娘が操り人形の練習をしていた。アメデオの悪戯がきっかけでマルコはその少女、フィオリーナに部屋に入るよう招かれ、互いに母がいないことやアルゼンチンへの思いを語る。そして二人は「海を見よう」と窓辺に立つが、窓からは海が小さくしか見えないので、マルコの思い付きで屋根の上に登る。 屋根の上で二人は底から見る海の大きさと美しさに感動する。「定期船があの夕陽の方からかあさんの手紙を運んでくるんだ」とマルコは力を込めて言うと、フィオリーナはマルコの隣に腰掛けて「行ってみたい? アルゼンチンに」と問う。「すぐにだって飛んで行きたいよ」とマルコは即答、「逢えるのね、おかあさんに…」とフィオリーナが返すと、マルコは夕陽に向かって「おかーさーん!」と叫ぶ。飛び交うカモメ、しばしの無言。マルコはフィオリーナの方を向いて問う、「僕たち友だちになれるよね?」…だがフィオリーナはマルコの顔をじっと見つめるだけで無言だ。マルコがさらに問う「なれるよね?」…フィオリーナは少し間を置いてから、マルコにそっと手を差し出す。マルコは笑顔でその手を取るが、フィオリーナは黙ってマルコの顔を見つめるだけだ。そして二人は手を繋いだまま、黙って海を見るのであった。 本作前半を彩るヒロイン、フィオリーナとマルコががっちりと友情で結ばれるシーンである。どちらかというとおしゃべり少年のマルコと、無口なフィオリーナという組み合わせはどこか意外な感もあるだろう。今話ではその二人を自然に印象的に繋ぐのだが、このシーンのフィオリーナの部屋のシーンだけで終わらせず、こんな印象深いシーンを置いて二人の仲を視聴者に見せつけるのが、やはり「世界名作劇場」よりもジブリアニメの雰囲気が強いところだろう。 二人は屋根の上がる前、既に理由はともあれ「母と別居」という共通点を見いだし、その母への思いという共通の思いを持っていることを認識していた。だからマルコにはフィオリーナの母のいない寂しさが理解できるし、フィオリーナには母の居所がわかるならすぐにでも飛んで行きたいというマルコの気持ちは理解できる。並のアニメならそこまで演じれば二人の仲は確固たるものになるのであり、このシーンはいわば「おまけ」みたいなもののはずだ。 それだけで終わらずにこのシーンがあるからこそ、フィオリーナというキャラクターが視聴者に強烈に印象付けられ、「母をたずねて三千里」という物語でなくてはならない存在として認識されたのだろう。さらにこのシーンで二人は性格の違いを強烈に演じ、「意外なカップル」として印象付ける役割もあっただろう。 いずれにしてもこのシーンも「母をたずねて三千里」の名シーンのうちのひとつだ。このシーンがなかったらフィオリーナというキャラクターは、あんまり印象が残らずに終わった可能性は高い。     |

||

| 感想 | 前半の引っ越しシーンのマルコが可愛い、いやホントにああいう男の子がいたら疲れるだろうけど、男の子らしくて可愛いと感じた。ああいう息子が家にいたら飽きないだろーな。自己主張が激しいから疲れるだろうけど、何だかんだ言って素直だから面白い。新居が気に入らず飛び出していったシーンでは、ピエトロが「マルコもわかっている」という趣旨の台詞を吐くが、たぶんそういうことなんだろう。 ただやはり今話は、ラストの名場面シーンに書いたマルコとフィオリーナの屋根上でのシーンに尽きる。「世界名作劇場」シリーズから多くの「名コンビ」が生まれており、マルコとフィオリーナという組み合わせも間違いなくその「名コンビ」の一組だが、その名コンビ誕生はまさにあのシーンにあったと言っても過言ではないはずだ。シーンそのものだけでなく、背景の海がとてもきれいに丁寧に描かれているのは見逃してはならない。もちろん敢えて「夕刻」という時間にして、夕焼けの海に描いたのもポイントが高い点だろう。海は夕焼けが一番きれい、だけどその海を見ようとしたら日本海に行かないとなー。意外に日本には夕景の海がきれいな場所ってないし、見つけるとそこはとても美しい。 いよいよ今話からペッピーノ一座が物語の前面に出てくる。だんだん面白くなってきたぞ。 |

|

| 研究 | ・ペッピーノ一座は何処から来た? 今回はペッピーノ一座が何処からやってきたのか考えてみたい。彼らは旅回り一座という設定であり、アルゼンチンを目指して港町であるジェノバへやってきたという設定になっている。そして渡航の準備ができ次第、彼らはアルゼンチンへ渡るつもりでいるという。 彼らがジェノバにたどり着くまでにどこにいたのか? と考えれば旅回り一座をしていたとしか考えられないだろう。その根拠に第4話のペッピーノの台詞に「ローマ・ミラノは言うに及ばず、遠くはフランス・スペインにまでその名がとどろく…」というものがあるし、今話でフィオリーナが「ナポリ・ローマ・ミラノ…みんな行ったわ」とマルコに打ち明けている。つまりこれを真に受ければ彼らは、スペインからフランスを経てイタリアにやってきたと考えられるわけだ。 だがこれとは別の事実がある、実は少なくともフィオリーナが劇中時間での1年前に既にジェノバにいたことは確定しているのだ。それは第1話、マルコの一家がピクニックへ向かう途中でフィオリーナがマルコらを乗せた馬車に抜かれるシーンがあるのだ。このピクニックでは一家はジェノバ近郊の峠に行ったに過ぎない。第1話と第2話の間で物語が1年進んでおり、そこからはあまり時が流れていない。つまりフィオリーナは既に1年はジェノバにいたことになる。 すると考えられるのはふたつだ、ひとつはペッピーノ一座は元々ジェノバ出身で、1年前に旅回り一座の稼業を初めてこの1年でスペインからフランスへと旅回りしてきたという解釈。だが当時の交通事情を考えるとこれには無理があるかも知れないが、不可能ではないだろう。 そしてもうひとつの解釈、こちらの方が正解だと思うのだがペッピーノ一座が既にジェノバに到着して1年以上経過しているという解釈だ。さらに言うとどちらの解釈を取るにしても、ペッピーノが妻に逃げられ離婚したことが鍵で、ペッピーノが妻に逃げられたのはズバリ1年前ということになるであろう。 ペッピーノが妻に逃げられたことは、今話の劇中でフィオリーナが語ったがそれが「いつ」なのかは語られていない。これも含めて考えると、前者の解釈を取るとすればペッピーノは1年前に妻に逃げられて、そのショックと妻を捜すために旅回り一座を始めたというストーリーが思い付く。 後者の解釈ならば、ペッピーノ一座が1年ほど前にジェノバに到着したところで妻に逃げられたというストーリーが成り立つだろう。妻が役者でもあったために興行が出来なくなり、1年間はコンチエッタを育成するためにジェノバに滞在しながら興行を休止していたと解釈するのだ。 ただこれらの解釈は全て矛盾をはらむことになる。前者の場合はコンチエッタの芝居が上手だったり、人形劇用の操り人形を沢山所有している点が矛盾点となる。後者となるとフィオリーナの「おとうさんに連れられて歩いてきた」という台詞が矛盾点となる。 こうしてペッピーノ一座について考えて見ると、実に矛盾の多い団体だと言うことはお分かり頂けるだろう。せめて第1話にフィオリーナが出てこなければ、いくらでも解釈のしようがあったんだけどなー。 |

|

| 第8話「ゆかいなペッピーノ一座」 | ||

| 名台詞 | 「おとうさんはいつもそうやって一人で勝手に決めてばかりいるんだ。僕には何にも相談しないでおかあさんが行ってしまうのを決めたり、僕黙ってたけど、今度の引っ越しだってそうじゃないか。おかあさんの手紙が遅れててもおとうさんは心配じゃないの?

仕事仕事ってすぐに言うけど、おとうさんの仕事だけがなぜそんなに大切なの? 兄さんだって本当はもっと上の学校へ行けたのに、おとうさんの仕事のために働くことになったんじゃないか。僕もおとうさんの仕事のために学校をやめるよ、そして働いて自分の力でアルゼンチンへ行くんだ。アメデオだって働けるんだよ、もう僕の邪魔をしないで!

おとうさんには言わなかったけど、僕ずっと前から働いてるんだ!」 (マルコ) |

名台詞度 ★★ |

| ペッピーノ一座に夕食をおごってもらった夜、マルコが家に帰ると当然のことながら無断で帰りが遅くなったことを咎められた。それだけではなくピエトロはそのペッピーノの非常識を指摘し、会ったこともないペッピーノの人格批判まで始める。その上でマルコの「アルゼンチンへ行く」という話を一笑に付したため、ついにマルコがキレてこう父に訴えたのだ。 そう、家の大事な物事を決めるのにいつもマルコは蚊帳の外にいたのだ。母が出稼ぎに発つときもギリギリまで話は伏せられていたし、引っ越しの件だってマルコは父に面と向かって語られたのではなく最初は兄から聞かされたのだ。恐らくピエトロは「子供を傷つけまい」と正直に語ることが出来なかったのであろうが、それが裏目に出てマルコは「蚊帳の外にされた」という意味で傷ついていたのは確かだろう。蚊帳の外にされたことによってマルコはそうした張本人である父が信用できなくなったのは言うまでもない話だ。 マルコとしては母が出稼ぎに発つことも、引っ越しをすることについても、それを正面から受け止めるために打ち明けて欲しかったのは確かだろう。なのに「傷つける」からと黙っていられたのでは、自分が本当に家族の一員として大事にされているのか疑問を感じるのも仕方が無い。似たような状況があった「機動警察パトレイバー」の原作漫画における主人公の台詞を借りれば、「私は客か?」といったところであろう。 父としてはこの「息子の心の叫び」にそれとなく気付いていたが、直に聞いたのは始めててここまで深刻な内容だとは考えていなかったのだろう。ピエトロはこの台詞に対する反論が出てこない。 だがマルコが見落としている事実…いや、「蚊帳の外」に置かれてしまったからこそ見えていない事実がある。それは母も兄も父の支援者だということだ。母は夫の仕事に理解を示し、これが素晴らしいから上手く行って欲しいと思うから喜んで出稼ぎに行ったのだし、兄も同じ思いで学業を諦めて働いているのだ。この母と兄も思いを無にしないために、やはりピエトロにはマルコを「蚊帳の外」に置かずに全て話す責務があったはずだ。本当に「裏目に出る」とはまさにこのことで、これがこの物語を盛り上げる要素のひとつである。 このマルコの台詞はちょっと子供じみている点はあるとはいえ、「蚊帳の外に置かれた子供」の論理としては正論でしかない。そして彼の怒りを収めるためには、アルゼンチンへ行って母を迎えに行くしかないのだ。こうやってマルコが単身アルゼンチンへ旅立つという今後の展開に、説得力を持たせるのだ。 |

||

| 名場面 | ペッピーノとの夕食 | 名場面度 ★★★★ |

| アメデオのおかげでショーが大入りとなったペッピーノは、アメデオの飼い主であるマルコを夕食に誘う。「最高級から2番目のぶどう酒といい料理をみんなに見つくろってくれ」というへ「っぴーのの注文で始まったこの食事会は、もちろんアルゼンチンが話題となる。ペッピーノはアメデオをアルゼンチンへ連れて行きたいと語り、それにコンチエッタがマルコに「おかあさんアルゼンチンに行ってるんですって?」と問うたところからこの話題で持ちきりだ。ペッピーノはマルコに「アメデオ共々向こうに行ってしまおう」と持ちかけ、マルコは冷静に船賃の心配をする。するとペッピーノがタダ乗りしたって分かりやしないと力説し、コンチエッタが「うちのおとうさんの話は全部ウソだって考えた方が良い」と制したところで酒が出る。良い始めたペッピーノはさらにアルゼンチンが楽園であるかのように煽ると、今度はフィオリーナがこれを制する。マルコにも酒が回り始め「アメデオと一緒なら本当に連れて行ってもらえるんですか?」とペッピーノに問うと、ペッピーノは「船賃ぐらい出してもいい」と嘯く。すかさずフィオリーナから「父さん酔ってる」とジャッジが入るが、それに構わずマルコはその気になって話を進める。「君のおかあさんにこのペッピーノが必ず会わせてみせる」とのペッピーノの宣言は、もうろれつが回っていない。そしてペッピーノとマルコの乾杯だ。 ここは「いかにマルコをその気にさせるか」という要素が強く描かれるが、いくらマルコが子供でもあのペッピーノを見れば酔っぱらって発言に信用がおけないことくらいは理解できるはずだ。ここまでのマルコを見ていればそんな判断が出来ない程の世間知らずには見えない。だからうまく考えたなーと思ったのはマルコにも呑ませた点だ。途中からマルコも明らかに酔っており、ペッピーノの状況について正当な判断が出来なくなったとしてもおかしくないように描かれている。さらにマルコが酔ったことで気持ちが大きくなり、彼のアルゼンチンへ行きたいという「思い」が、いつのまにか「決心」に変わってしまった。ここもマルコが単身で旅に出るという展開に、説得力を持たせるシーンのひとつなのだ。 これに対してあくまでも冷静なフィオリーナとの対比が面白い。これはこのシーンだけでなく、次のシーンでマルコとコンチエッタがペッピーノを介抱するシーンでも言えることだろう。酔っぱらいと素面の会話を見ているみたいで、子供の頃に見た時は少しだけ大人の世界を覗き込んでしまったように感じたシーンだ。    |

||

| 感想 | エミリオが再び出てきてアルゼンチン移民の話題が出てきたり、マルコの仕事場の話があったり、アメデオが行方不明になったり、名場面シーン、名台詞シーンといろいろ詰め込んだ回ではあったが、よくよく考え直してみると何にも話が進んでいないのに驚く話だ。ただ今話では名台詞欄や名場面欄で言ったように、マルコが単身旅に出る事に説得力を持たせることに注力しているのは確かだ。彼のアルゼンチンへの思いが一気に強まったのは今話で、これまでは「アルゼンチンへ行きたい」という「思い」でしかなかったのが、「アルゼンチンに行く」という「決心」に転換してしまった。そのためにピエトロは第1話から一貫して「息子のためにと思ってやったことが裏目に出てしまう父親」を演じてきたし、ペッピーノはマルコの「思い」を煽る役目を今話で背負わされたのである。 しかし、名台詞を含めたラストシーンでのマルコのキレた演技は凄い迫力だ。マルコが何で怒っているのか、何処に腹が立っているのかという方向性までもちゃんと演じていたのが、いま見直してみると凄い。あんな風に子供にキレられたら、父親としても何も反論が出来ない。ちゃんとマルコの怒りの原因が父親に問題があるという設定がうまく出来ていたことや、その父親の性格付けもこのシーンに彩りを添えていたのは確かだ。 |

|

| 研究 | ・ |

|

| 第9話「ごめんなさいおとうさん」 | ||

| 名台詞 | 「どうにもならんのだよ。悪い世の中だ。機械がわしらから、パンを取り上げてしまうんだ。」 (ジロッティ) |

名台詞度 ★★ |

| 「ペッピーノにアルゼンチンへ連れて行ってもらう」…この思いに背中を押されるように、学校をサボり上司に無断で早出仕事をし、この日の仕事をあらかた終わらせてさらに意気が上がるマルコを待っていたのは、使用人であるジロッティから解雇の宣告だった。しかも別の瓶工場が瓶を自動で洗浄する機械を導入し、ジロッティの元に仕事が来なくなったのが原因だ。そのマルコが解雇される根本的な理由を、ジロッティはこの言葉で総括する。 この台詞はまさに現在の日本に当てはまる人が多いのではないかと思う。何でもかんでも自動になり、手が掛からないようになって快適になれば、その裏で職を失う人が増えるという現実を、容赦なく視聴者に突き付けてくるのだ。現実の日本だってそうだ、売れるのは安い者ばかり、手が掛からなかったり自動になるものばかりが売れ、そうやって仕事の現場で手が掛からなくなったから失業率が上がったのだという現実を誰も言おうとしない。だがこのアニメではその現実を突き付けてくる、まさに今の日本で流したら良いんでないかとおもう重い台詞のはずだ。 これだけではない、物語が進むとジェノバの人口が増えて働き口が極端に減っていることも明らかにされる。職に就けない者が増える理由っていうものが上手く語られ、自然に子供達に「経済と職」について教える教材となりそうなシーンが続くのだ。そんな世の中の構造を上手く語ったこの台詞が、今の私には今話で最も印象に残った。 |

||

| 名場面 | 父との和解2 | 名場面度 ★★ |

| マルコの二度目の父との和解は、父が経営する診療所だった。診療所に担ぎ込まれてきた若い女性は瀕死の重傷で、その横では小さな子供が「死なないで」と泣き叫ぶ。この阿鼻叫喚の中で父は「何が何でもこの母を救わねばならない」と冷静に対処し、ついには当時宗教上の理由で避けられていた「輸血」という手段に訴える。しかも息子の目の前で、父が「私の血を…」と申し出たのだ。 治療が済むと血を大量に抜かれた父は立ち上がることが出来ない。そんな父にマルコは駆け寄り、「僕は知らなかったんだよ、お父さんがこんな仕事をしているなんて…バカだったよ僕」と涙を流して父に謝罪の言葉を掛ける。マルコは「おかあさんの気持ちもおとうさんの気持ちも分からない、自分勝手な甘ったれだった」と自分の言動を悔い、「僕、もうアルゼンチンに行くなんて言わない。おかあさんが帰るまでおとうさんと一緒に…」と語りかけてまた泣く。父はそんなマルコを抱きしめて「今日は一緒に帰れるな」と声を掛ける。 次の二人の和解は、息子が父の仕事の崇高さをしるという結果で起きたことだ。マルコはこれまで父の診療所に長居したことがなかったのだろう、漠然と「診療所を経営している」ということはわかっていても、それがどんなことなのかという事は全く理解していなかった。 そんなマルコの前で繰り広げられた光景は、まさに目の前で生命の灯火が消えようとしていることが助けられる光景であった。しかも自分の父が身体を張って一人の生命をつなぎ止めてのである。こんな光景を見て何も感じない息子なんて世の中にはいないだろう、マルコは父の偉大さに圧倒され、自分の言動を恥じることになってしまったのだ。 だがここで完全な「和解」にはならないからこそ「母をたずねて三千里」である、この前にマルコの中にあった父への不信感というのは完全に拭えていない。あくまでも「偉大な父の姿」がこのマルコの不信感を覆い隠しているのに違いないのだ。このマルコの中にある不信感がもう一度出てこないことには、物語は展開のしようがないのだから。   |

||

| 感想 | 物語はまたマルコにとって向かい風となる。前半ではマルコが唐突に職を失った上、もうマルコのような子供が職に就くことすら難しくなっているという現実が叩きつけられる。う〜ん、陰鬱な話だ。名台詞欄にも書いたが今の日本の現状を見ているような…働き口が少ないからと、怪我をしても休職できないエミリオを見て他人事に見えなかったのは、こんな時代だからこそだろう。そして前半の「マルコの失業」という問題は、解決しないまま物語を流して次の展開に持って行く。 後半は名場面欄に書いた通り、マルコと父の二度目の和解を豪快に演じるのだ。だがここで二人が本当に和解してしまって、今後もっと不安な状況に陥ってもマルコが「僕、おとうさんを信じて待つよ」というようでは話は進まなくなってしまう。だから本来はここで二人を和解させずに進めるのがベターなはずだが、敢えて和解させて「マルコの父に対する不信」を彼の心の奥底に押し込んだ。マルコの歳を考えれば父と諍いあっているだけで物語が進むわけはなく、また子供も見るアニメという前提で考えると「マルコが父に逆らう」という行為が正当化されるのも許されない。だから二人は諍い合っては仲直りという繰り返しをするしかないのだ。 だが前話でのペッピーノの大盤振る舞いが、決して「酔った勢い」だけで終わらされていないのは感心だ。ペッピーノに対しても不信をぶちまけて走る去るマルコを、ペッピーノがどう見送ったかをみればそれは理解できるだろう。人の話を聞かないのはマルコの方だという事実が、ここでは上手く描かれたと思った。 |

|

| 研究 | ・ |

|

| 第10話「かあさんのブエノスアイレス」 | ||

| 名台詞 | 「どんな病でも、治りかけというのは一番大切な時期なんだ。ところが、みんな無理をしてでも働かないと暮らしてゆけない。そこで、治る病気もこじらせる。この娘さんの場合もそうだ、ピエトロ君の口癖じゃないが、貧しさをまず何とかせんことには…医者がやれることなんか、たかが知れてるんだ。(以下略)」 (ロンバルディーニ) |

名台詞度 ★★★★ |

| 高熱を出したペッピーノとコンチエッタを診察したロンバルディーニは、「風邪が治りかけたところを無理に働かせたのが原因だ」と診察結果を出す。それに対しフィオリーナが「とうさんのせいよ」と父を非難したところで、ロンバルディーニがこう語り出す。 これはロンバルディーニ本人がこの後に続けていうことだが、医師としては余計なおしゃべりである。だがこの言葉が無ければ「人間」としてどうかという問題が出てくるだろう。フィオリーナが気持ちは分からないではないが、病が治りかけのところで無理してこじらせてしまうことには誰にだって共通の原因がある。病に倒れた後は一日でも早く仕事に戻りたいという思いは誰にでもあり、多くの社会人は一度や二度は心当たりがあることなのだ。だからペッピーノがコンチエッタに無理をさせたことは良くないことだが、誰にも非難は出来ないのだ。その真実をまだそのような社会がわからないフィオリーナに、分かり易く伝えたのだ。 それだけでない、病が治りかけで働いてしまう理由の一つに、仕事をしなければ収入が減るという現実がある。裕福な人ならば1日や2日休んでも問題はないし、現在の勤め人の多くには「有給休暇」という制度があるからこれを利用すれば収入上の問題はない。だが当時は1日の休みがそのまま収入減に繋がるから、貧しい人は病気で休んでいる場合ではないのだ。それは前話でエミリオが突き付けたことだ。だからこそこの貧しさを何とかするか、病気で休むなら収入が減らないシステムが必要だと、彼は考えていてその思いをついしゃべってしまったのだ。 しかしこのロンバルディーニというおっさん、最初の登場ではお金のために医師をやっている事務的な医者にしか見えなかったので、こういうシーンを演じるとは思わなかった。アニメ「完結版」ではその初登場のみしか出てこないので、余計にこのおっさんの印象が悪い。ちなみに演じるは「小公女セーラ」でディファルジュ先生を演じた上田敏也さんだ。 |

||

| 名場面 | また母の手紙が不着 | 名場面度 ★★★ |

| ペッピーノとコンチエッタを診察してもらおうと父の診療所を訪れたマルコは、父から定期船ミケランジェロ号が入港した事を伝えられる。その報せに船会社のジーナの元まで走るマルコ、「母さんからの手紙着いてますか?」と元気よくジーナに声を掛けるが、ジーナは俯いて首を振るだけであった。「何度も確かめたけど無かった」というジーナの声に、マルコは遂に「何かあったんだ」と声を出してしまう。「病気か怪我をして…きっとそうだ!」と一度不安を口にしたマルコの妄想は止まらなくなる。それを聞いたジーナは「もしも自分が病気なら、家族に不安を掛けないために手紙を書くわ」とその場を取り繕う。マルコからの返事も聞かないまま外に目をやり、「久しぶりね、雨」と声を上げる。その後ジーナはマルコを椅子に座らせ、ブエノスアイレスはアルゼンチンで一番の大都会だから裕福で病気になればすぐに医者の診てもらえると語り、裕福だからこそみんなが出稼ぎに行くのだと訴える。だがマルコの不安を押さえられず「でも失敗する人だって…」と語るが、ジーナはすぐに臨時の貨物船があるからそれに手紙があるはずだとマルコに言い聞かせる。さらにそんな予感がしてならないと賭までする必死の説得だが、マルコはやっとこれで安心する。 やはり母からの手紙は来ないのだが、これは一度目より二度目、二度目より三度目と不安を大きくして行くよう描くことがポイントになる。この味付けは一度目ではストライキというブエノスアイレス側の事情を出すことで緩和させていたが、今回はその緩和がないという差別点を明確にした。つまり平穏無事な状況で手紙が来ないわけで、視聴者もマルコと同じように「何かがあった」と思うしかないことになる。 さらにはジーナの説得がまるで根拠がない点、一度目はブエノスアイレス側に問題があったからそれが解決すれば…という根拠を見いだすことは出来た。ただ今回はブエノスアイレスは平穏なのだから、「状況」だけで根拠を見いだすことは出来ない。ジーナの必死の説得があってもマルコの不安が煽られ、最後はジーナの強引な説法でやっと笑顔を出したという点は、マルコがその「根拠の無さ」を無意識に見抜いている点であろう。ジーナにすがるしかない、そんなマルコの気持ちがよく表れている。 一度目の不着で物語を覆い始めた「黒い影」が、このシーンを境にさらに濃くなったことは誰の目にも明かだろう。そしてそれを受けて、もうマルコの中の「父への不信」はまた表に出てこようとしている。だからマルコはこの直後のシーンで、父に「僕はこのままでいいんだよね?」とわざわざ問い直してしまうのだ。    |

||

| 感想 | 今話もふたつの話が並行する、ひとつは本題である「母との音信不通」という現実が明らかになって行く展開で、これは名場面欄に書いた通りだ。もうひとつはペッピーノとコンチエッタの病を通じて、マルコとペッピーノ一家がさらに親密になる展開で、このオチが名台詞欄としていいだろう。そして後者の展開では初登場で悪役的に描かれたロンバルディーニがまさか大活躍で、こちらの展開では主役を取ったと言っても過言ではない程の変身ぶりを見せる。それも前の登場シーンでの印象の悪さを本人も忘れて無い演出を入れているのも、これまたポイントが高い。 前者の展開では名場面欄に殆ど書き尽くしたが、主人公と視聴者の不安を煽って「黒い影」をさらに濃くする役割があるはずだ。その中で今度は一気にではなく、あくまでも少しずつマルコの中の「父への不信」を再燃させる展開としている。こうして「同じ事の繰り返し」を避けて少しずつ差別点を入れて展開させるのは「世界名作劇場」らしい。 でここまでの法則として、今回のような二つの展開が並行する場合は、次回予告で前もって紹介されるのがサブ展開で、サブタイトルになるのが本題部分の方だというということである。これでありがたいのはサブタイトルのリストを見ていると、だいたい話の筋が見えてくるという利点はある。だが今話のようにサブ展開の方が長い話になると、サブタイトルと内容の不一致を感じるようになる。「南の虹のルーシー」なんかではこのような場合にサブ展開の方がサブタイトルになる場合があり、実際に見てみるとその通りサブ展開が大きくて本題の方が短いと言う分かりやすさがあった。「凧に乗って」というタイトルから、どんな本題なのか理解できる人は稀だろう。「クララの結婚」というサブタイトルだけで、クララが結婚式を挙げることがついででしかないと理解出来る人は皆無だろう。だがどちらも見てみると、その物語での印象度が高いところを狙ったサブタイトル付けになっていることも理解できるだろう。こう言うサブタイトルの付け方もありって事だ。 |

|

| 研究 | ・ |

|